デジタル化時代の中小製造業の

人材育成・教育シリーズ

第2回目 今後の中小製造業の仕事は誰がやるのか?

(自動化、DX化など)

製造業経営コンサルタントの井上です。

今回から「デジタル化時代の中小製造業の人材育成・教育シリーズ」として、現状、OJTという名の何もしない人材育成・教育について提言を込めて、実際に成長している100名以下のものづくり企業で実施している人材育成・教育について述べていきます。

そのスケジュールとしては以下の通りです。

(シリーズのスケジュール)

< 目 次 > 第1回目:デジタル化時代の「ものづくりは人づくり」とは? 第2回目:今後の中小製造業の仕事は誰がやるのか? ◆「機械・ロボット」にさせる仕事 ◆「システム・AI」にさせる仕事 ◆「人間」がするべき仕事 ・誰でも出来る化 ・高度な専門職(職人) ・管理職 第3回目:中小製造業の人材育成・教育の実態 ◆大手に比べて人材の質も比較すると低く、教育の仕組み化も弱くのに教育していない現実 ◆OJTという名の丸投げ無責任体質で「教育品質」のバラツキが大きい ◆ISOでの形だけの教育計画 第4回目:「御社の社員の一人前基準・目安」は何ですか? ◆何が求められるスキルなのかを明確にする➜目次化 ◆職種別の一人前基準を明確にする ◆「一人前基準」は自発的に伸びる社員の道標になる ◆部品加工業におけるスキルマップの事例 第5回目:人材育成・教育は、コンテンツ化が重要。コンテンツ化して「資産化」しろ! ◆「目次」が出来たら、項目ごとに「コンテンツ化」しろ ◆デジタル化した「教育のコンテンツ化」はアップデート可能な「資産」 ◆「コンテンツ化」の手段としての「動画」活用 ◆「教育コンテンツ」+「教え方」もZoomのレコーディングを活用してデジタル化する ◆コンテンツのアップデートも考慮した「教育体系」がデジタル化時代には必要 第6回目:難易度の高い業務ほどOJTという名の人任せでなく教育方法を「研究」する ◆教育する事が良い事であると勘違いしている ◆難易度が低い業務ほどマニュアル化(明確化)されているが、なぜか難しい業務ほど人任せの現実 ◆習得に時間がかかる(難易度の高い)業務ほど、ノウハウの現場の職人依存の現状 第7回目:教育することも工数がかかる。教育工数を削減も ◆「コンテンツ化」すれば、教育する工数を減らせる(人が教えなくて良い状態」を作る) ◆教育の「コンテンツ化」=「教育する工数削減」=「技術伝承がしやすい環境」 第8回目:製造業の評価制度はスキルが明確でなくければ上辺だけに評価制度になる。(人材育成と評価制度の関連性)

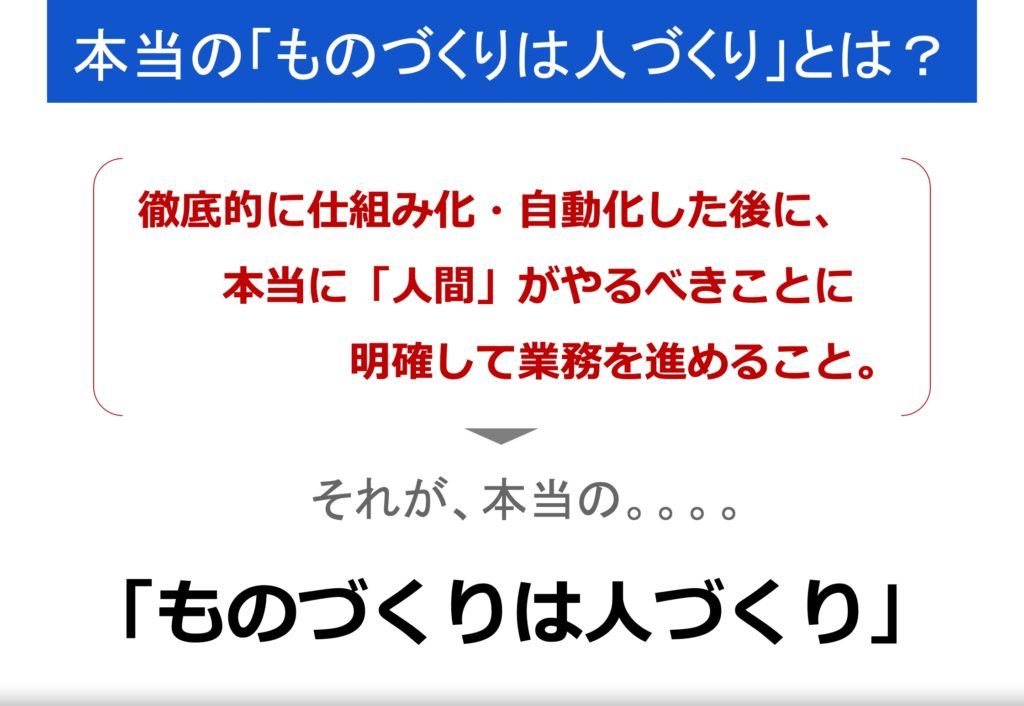

前回の振り返り:本当の「ものづくりは人づくり」とは?

第2回目は、中小製造業に限らないのですが業務・仕事をは誰がやるべきなのか?について考えていきたいと思います。

これはどういうことかと言うと、前回、製造業でよく言われている「ものづくりは人づくり」についてですが、中小製造業の社長もよく「ものづくりは人づくり」と言われるます。ただよく見ている、自動化やシステム化を簡単にすれば、人間が行わなくてもできること自動化やシステム化に少しお金をかける事が勿体なくて、人で行っているケースががあるが、これからのデジタル化時代の「ものづくりは人づくり」は、

人間が仕事・作業すると考える前に、ロボットなどで「ハード的」な自動化ができないのか、またはシステムなどの「ハード的」な仕組み化・自動化できないのかをまず考えて、出来ることは実施した後に、本当に「人間」がやるべきであれば「人間」がやるというくらいの考えて仕事を組み立てていく時代であるとお伝えしました。

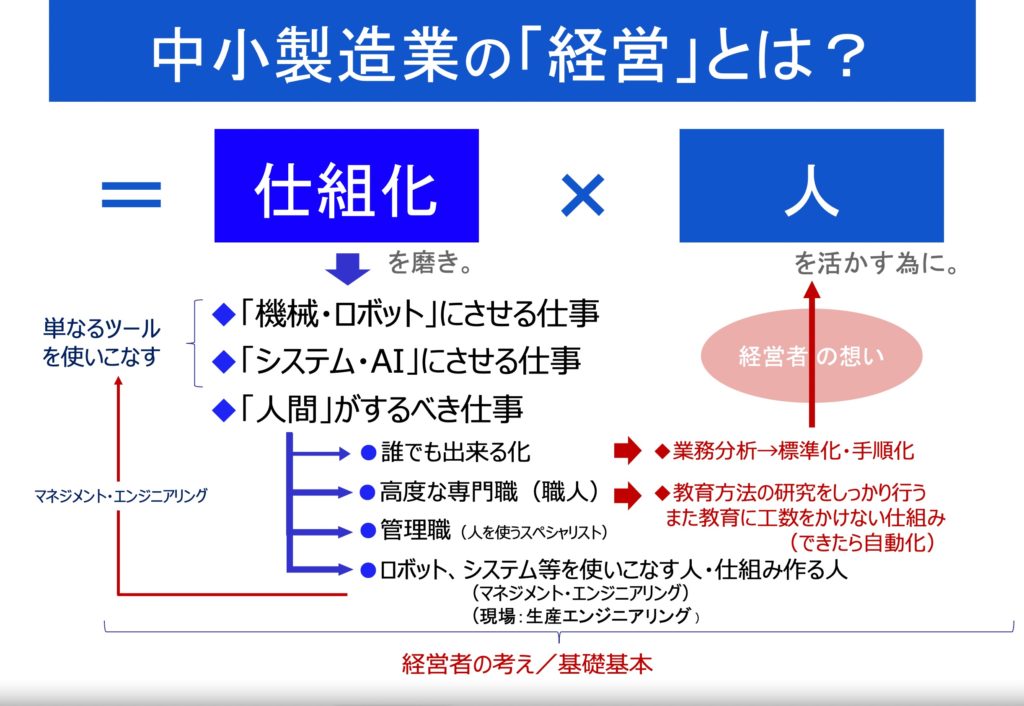

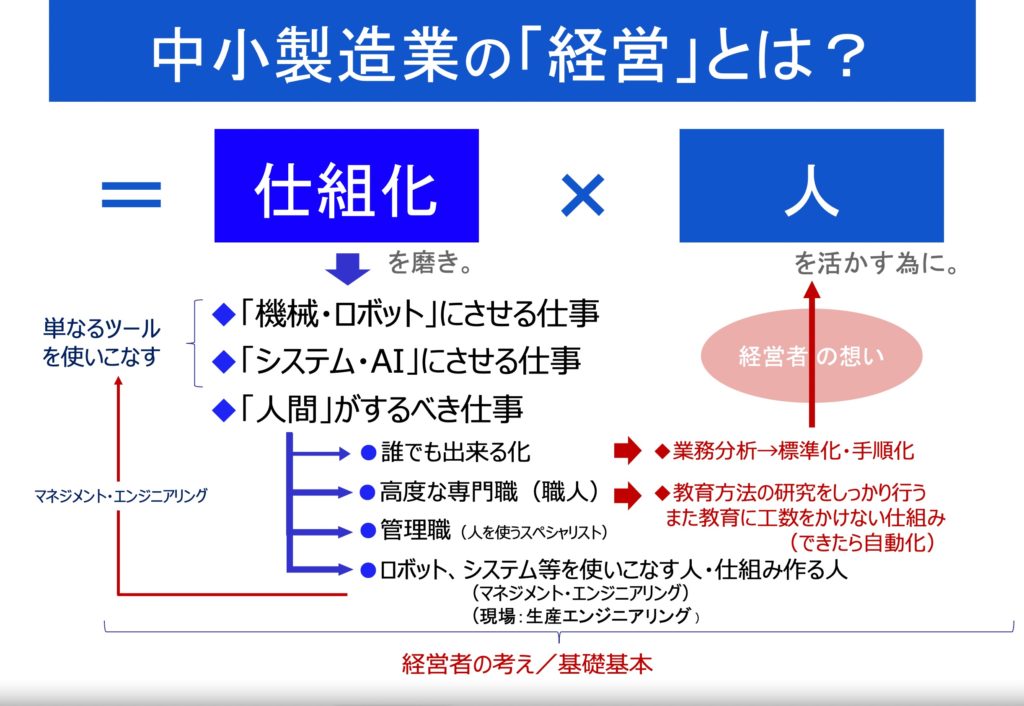

中小製造業の「経営」とは?

今回は、いつもクライアントに常に意識してもらっている考え方をお伝えします。

中小製造業(特に100名以下)は、人で不足で兼務業務が多く、大手企業に比べると優秀な人材が不足している状況が常に続いています。現在は、コロナ禍で仕事が減ったので人で不足は緩和されてますが、今後、人口減少の日本では何れ必ず中小製造業は人で不足に再度陥ります。

またテクノロジーの進展により、コンピュータ制御において機械やシステムなど、さまざまなハード的な機器やソフトウェアなどが”使えるツール”になってきました。

これから「経営」を「仕組み」✕「人」の方程式で考えていきます。

単純に経営をいかに「仕組み化」していくのかということを考えます。「仕組み」に磨きかけ続けます。

「仕組み」を因数分解すると、以下の3つになります。

ハード的な自動化とソフト的なシステム化・AIなどの活用。そして、残りが「人間」がする仕事になります。

「仕組み化」が出来ていないとハード的自動化もソフト的システム化もそもそも導入できません。これはら単なるツールに過ぎず、営業担当者であれば営業車もそれにあたり、事務員のパソコンも同様に同じツールになります。

家庭に置き換える洗濯機や食洗機、掃除機も同様です。人の温もりがあったほうが良いから、来週から自分の奥さんに手洗いで洗濯するように言えるでしょうか?(絶対ムリですよね?)

なぜか会社は営利活動であり生産性や再現性(誰がやっても同じになること)を上げる「ツール」達をわからないからとか、単純に投資採算性も計算しないで投資しない製造業が多すぎます。(投資採算も2年で終わることでも実施しないなども結構あります。。。。)

デジタル化時代に置いては、「ツール」で効果が上げやすくなってきています。ただ「ツール」が高度化しているのも事実です。だから社内にSEとまではいかなくてもITがわかるエンジニア的な人が必要な時代です。

と力説して来ましたが、ここまではやって当たり前の事になります。重要なことは「人間」にどんな仕事・業務をさせるべきかを真剣に考える必要あります。

「人間」にどんな仕事・業務をさせるべきか?

次に「人間」がすべき仕事とは何か?

ここ1〜2年いつも頭で考えていることです。ハード的、ソフト的な「ツール」を使いこなして、人間でなくてもでもできることをやらせることが重要。

「人間」がやるべき方向性としては、

機械にもシステムでもまだできないこともあるので、人間が単純作業だけどやらないといけい仕事・作業はまだたくさんあります。これに関しては「誰でも出来る化」をしていきます。

最近は「誰でも出来る化」をコンサルティングの中で進めること多いですが、更にXR系(AR/MR)の活用も徐々に出てきています。これに関しては、以前のブログをお読みください。

人間が行う仕事・作業で一番重要なものは「高度な専門職(職人)」です。これは多くの情報に基づき、思考して、判断する仕事・業務になります。その中でも簡単なものはAIに代替されていくものあります。AIでは当面無理な仕事・業務はまだたくさんあります。この仕事が今後、人間がやるべき仕事であり、早く仕組み化してハード的、ソフト的に自動化できる仕組みを作って、人間にしかできない仕事を炙り出す必要があります。人間は易きに流れます。多くの社員は現状維持が好きで、新しいことや難しいことが苦手です。だから社員に任せても一向に進まないことが多いです。

この「高度な専門職(職人)」をどう社内で育てていくかが重要なことで、標準化では難しい部分が多く、如何に現場で教えるかという発想になってしまい、結局、OJTに落ち着くケースが多いと思われます。

ここでOJTという思考停止に陥らず、「高度な専門職(職人)」を因数分解して、どう教育するのか?何をどのように教育するのか?という「教育方法を研究」することが求められます。

現在、コンサルティング現場では、切削加工業の工程設計力とか、機械設計者の教育をどうするのかなど、専門職のスキルを因数分解して、どう教えるかの「教育方法の研究」を進めています。

更に、人間が行う仕事・業務としては管理職があります。

管理職と一言でいっても、ここは奥が深く、難しい部分になります。そもそもの素養が重要になります。今後、因数分解して管理者になる人材の育成方法などより研究していきたいと思います。

最後に今まで述べてきたことを実施しより良い会社になるためには、会社として「業務の基礎基本」が明確になっていることが求められます。人間が数十人集まるとそれぞれの考えや認識があります。業務おいては基礎基本は同じです。当然社員は同じように認識していると思っていても、同じになることは非常に難しいです。さまざまな会社で当たり前のことで、認識の違いで部門間で揉めるなど、ムダなことが横行しています。

一度、会社として「業務の基礎基本」をまとめて認識させる「場」を特別に定期的に持つことが物事をスムーズに進める上では非常に重要になります。

ちなみに「クレド」などの考え方的なものではなく、もう一段具体的にしたものになります。

まとめ

第2回目は、今後の中小製造業の仕事は誰がやるのか?についてお伝えしてきました。

「仕組み化」を意識して、ハード的自動化、ソフト的自動化を「ツール」を使って、仕事をさせることが”今”重要になってます。

その先に、人間でしか出来ない仕事を炙り出していきます。

次に「誰でも出来る化」をする為に業務分析を行い、手順書やマニュアルに落とし込めないか徹底的に考えます。この際に、仕事のやり方も同時に見直します。

そして人間がやるべき仕事「高度の専門職(職人)」と「管理職」になります。「高度の専門職(職人)」に関しては、どのように教育するのかという「教育方法の研究」が重要なポイントになります。

ぜひ、人間でできるから人間がやればいいと考える前に、ハード的自動化とソフト的自動化に落とし込めないか考えてみてください。