国が中小企業へ求める事。

一定の規模を目指す必要性。

製造業経営コンサルタントの井上です。

コロナ禍で製造業に大きなマイナスの大波がそこまで来ているが、まったく準備が間に合っていない企業が多いことを気にしています。

大きな波が押し寄せて中小企業・中小製造業が淘汰が進むことが、ある意味、国が目指している方向性に合致します。

このことをお伝えしたいと思います。

中堅企業に成長した企業の成長率が高い

中小企業の個社の生産性だけに着目するのでなく、事業再構築・規模拡大などにより成長できる環境を整備し、全体として生産性を高めることが重要中堅企業に成長した企業は売上高を大きく増加させている一方で、中小企業にとどまった方が政府の支援策のメリットが大きいことや、組織管理体制の構築・運用の困難さが、中小企業の成長を阻害している可能性。(「新型コロナウイルスの影響を踏まえた経済産業政策の在り方について」経済産業省)

上記の、”中小企業に中小企業にとどまった方が政府の支援策のメリットが大きいことや、組織管理体制の構築・運用の困難さが、中小企業の成長を阻害している可能性”と経済産業省が言っています。

政府の支援策のメリットなどの根本は「中小企業基本法」があると感じています。デービット・アトキンソン氏も「中小企業基本法が諸悪の根源」と言われています。

1事業所の生産性と製造業のGDPからみた時の答え

なぜ、企業規模が小さい企業が多いことが良くないのか?

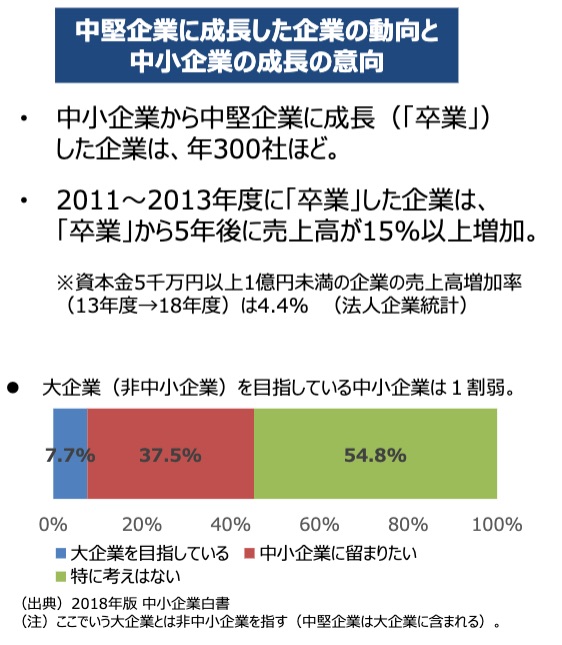

それは次の図表を見てもらいたいです。

過去の事業所数と1事業所数当りの生産性を見た場合ですが、バブル崩壊から製造業の事業所数は減少して現状1990年から約半数になっています。その反面、1事業所当りの生産性も順調に上がって約2倍になってきています。

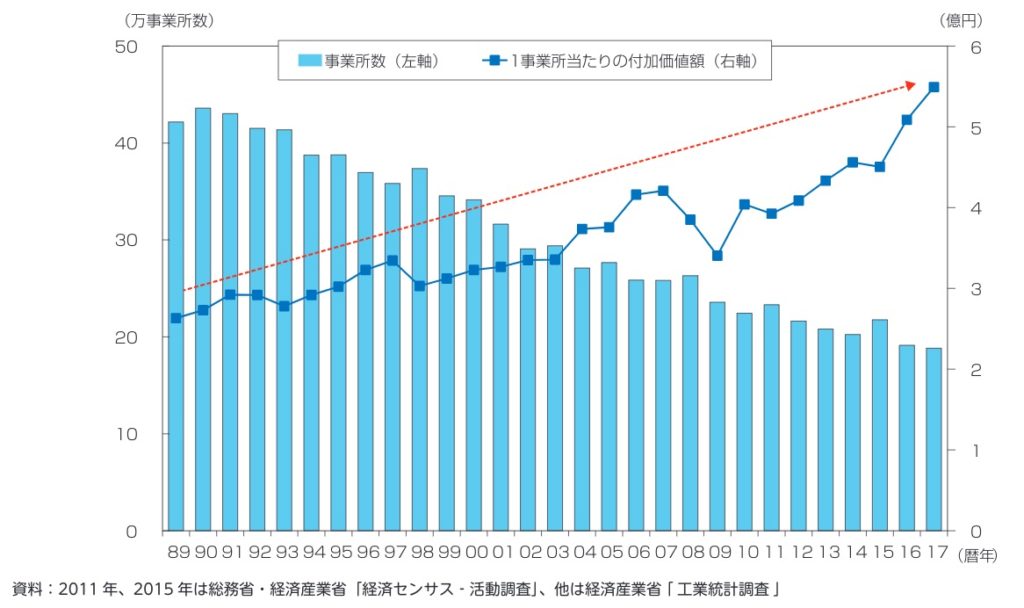

また次の図表を見ると、1990年時点の日本における製造業のGDP比率が約25%から現状約20%と事業所数ほど比率が下がっていません。

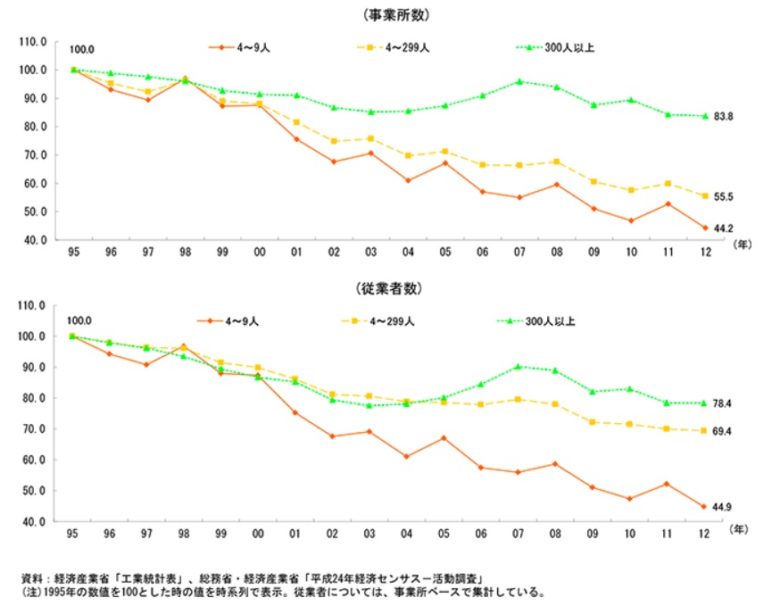

事業所数が減って、1事業所当りの生産性が上がり、全体の製造業のGDP比率は約▲5%程度しか減少してません。また次の図表でみても分かるように、規模別の事業所数の推移をみても小規模事業者の減少が堅調です。

この様な背景から、企業規模を上げることによる生産性向上に寄与するということが推測されます。

国が中小企業へ求める事。一定の規模を目指す必要性を反映せさせる支援

まず中小企業の定義を再確認します。

| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |

|---|---|

| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |

| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |

| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

製造業の中小企業の定義は現実的には、中堅企業レベルではないでしょうか?

余談ですが、下町ロケットのドラマがありましたが、町工場的な表現をされることもありましたが、数百人規模の一般的に言われる中堅企業にあたります。世の多くの中小企業を決して表しているものではないなぁと見ていました。

話を戻します。

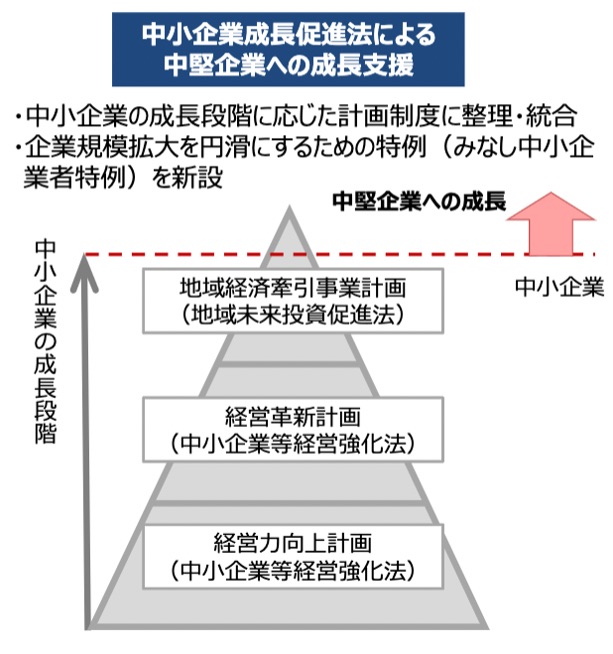

政府の製造業支援の各種方策(法令等)を見ても、実質中堅企業までの支援策になっており、昨今は、地域未来牽引企業を支援する「地域未来投資促進法」を押してきています。私のクライアントでも4〜5社認定されていますが、地域ではそこそこの規模の中小企業になります。(70〜100名程度)その規模から大企業を目指して、生産性をより上げつつ、地域の他の企業に波及効果を出して貰いたいという思惑があるようです。

要は、全体を支援するというよりは、中核になるある程度の規模があり、成長志向のある企業を中心に支援をしていく国の姿勢が鮮明になってきています。

製造業の方向性はまさに企業規模を上げて、生産性を上げて強い製造業を復活させてほしいという感じではないでしょうか。別の資料を見ても、現状でも日本の製造業の生産性における競争力は世界トップクラスになっています。

まとめ

過去の統計から見た場合、企業規模が上がることによって生産性が上がっているまた成長性も高まる。従って製造業は企業規模を上げることを求められる。でも、目指すべきは、適正な規模は必要だが強い会社を目指すべき!